羽柴秀吉時代の欠かせない軍師の一人、竹中半兵衛の墓に行ってきました。ここ以外にも三木市志染町の栄運寺、岐阜県垂井町の禅幢寺、滋賀県東近江市の浄土寺などにも墓所があるらしいですが、三木城との戦闘中の天正7年6月13日(1579年7月6日)に亡くなったとの事なので、今の様にドライアイスなど無かった時代ですから、ほぼ真夏なので遺体はあっという間に傷むでしょうから、戦闘中という事もあり、止むにやまれずここに葬ったのでしょうね。そういった意味では、ここが本当の墓所という気はしますね。

兵庫県の県道513号沿いの案内看板です。すぐ近くにあります。

県道から入っていくと、さらに道しるべがあります。秀吉本陣跡もすぐ近くです。

もう目の前です。どうやら竹中半兵衛の墓所は、そのまま半兵衛の陣地あとの様です。三木城との距離感的には、秀吉本陣がもう少し三木城から離れた後方のさらに山の上になりますので、竹中半兵衛の陣地が、より前衛に陣取っていたことが分かります。

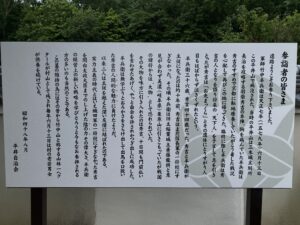

墓所の目の前にある案内です。

墓への入り口手前に、一台程度なら車を止められるスペースはあります。歩いてすぐ、10mくらいです。

立派なお墓です。

塀で囲まれています。

Wikipediaいわく

『三木を攻めた秀吉側であったにもかかわらず今でも地元老人会などで手厚く供養されており、墓には献花が途切れることがない。また、6月13日の命日と地元の農作業が落ち着いた一月後の7月13日には「軍師竹中半兵衛重治公を偲ぶ法要」が恒例で供養が行われ、平成26年(2014年)夏で435忌となっている。』

とのことですが、キレイに掃除もされているし、管理が行き届いていて、本当に地元の方々に大切にされているお墓なんだなということが実感できます。

本当に、ゴミ一つ落ちていないし、田畑の中にありますから、放って置いたらあっという間に草ボーボーのはずです。

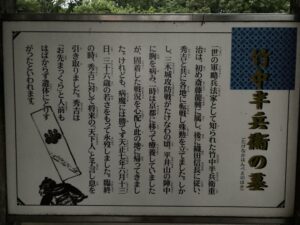

この案内板、すごく良い事が書いてあります。ぜひ拡大して読んでみてください。

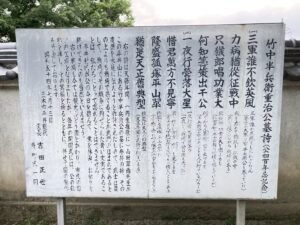

こちらも案内板。

決して立派とは言えない墓石ですが、大切に管理されていることが分かります。

むしろこの地味とも言えるような墓石が、当時は戦闘中であったことなどのリアルさを感じます。

天保年間に有名な詩人?が書いた詩の様です。やはり江戸時代でも竹中半兵衛は有名だったんですね(そりゃそうか)

墓所全体

すぐ近くに秀吉本陣跡があるのですが、夕方になってしまい残念ながら入れず。

この日は、一番近い道の駅、道の駅みきで車中泊をしまして、秀吉本陣跡については、次の日にリベンジしました👍

竹中半兵衛(たけなか はんべえ、1544年 – 1579年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、豊臣秀吉の軍師として知られる人物です。本名は竹中重治(たけなか しげはる)で、半兵衛は通称です。彼はその卓越した知略と戦術で名を馳せ、特に秀吉の天下統一に大きく貢献しました。以下に、竹中半兵衛の生涯とその事績について詳しく説明します。

1. 生い立ちと家系

竹中半兵衛は、1544年に美濃国(現在の岐阜県)で生まれました。竹中氏は、美濃国の土豪で、斎藤氏に仕える家柄でした。半兵衛の父は竹中重元で、母は不詳です。竹中家は、美濃国大野郡の土豪として、地元で一定の勢力を持っていました。

2. 斎藤氏への仕官

半兵衛は、若くして斎藤氏に仕えました。斎藤氏は、美濃国の戦国大名で、斎藤道三やその子・斎藤義龍が有名です。半兵衛は、斎藤義龍に仕え、その知略を買われて重用されました。しかし、義龍の死後、斎藤家は内紛や衰退が進み、半兵衛はその状況に失望していました。

3. 稲葉山城の乗っ取り

1561年、半兵衛はわずか16名の手勢で稲葉山城(後の岐阜城)を乗っ取るという大胆な行動を起こしました。この行動は、主君・斎藤龍興の不行跡や家臣たちの不満を背景に行われたもので、半兵衛は城を占拠した後、龍興に諫言を行い、城を返還しました。この事件は、半兵衛の知略と胆力を示すエピソードとして広く知られています。

4. 織田信長への接近

稲葉山城の事件後、半兵衛は斎藤家を離れ、一時的に隠遁生活を送りました。しかし、1567年に織田信長が美濃国を平定すると、半兵衛は信長に仕えるようになります。信長は半兵衛の才能を高く評価し、彼を重用しました。

5. 豊臣秀吉との出会い

半兵衛は、織田信長の家臣・木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)と出会い、その配下に入ります。秀吉は半兵衛の知略を高く評価し、彼を軍師として重用しました。半兵衛は、秀吉の戦略や戦術に大きな影響を与え、その後の秀吉の出世に大きく貢献しました。

6. 秀吉の軍師としての活躍

半兵衛は、秀吉の軍師として数々の戦いで活躍しました。特に、1570年の姉川の戦いや1573年の小谷城の戦いでは、その優れた戦術で勝利に導きました。また、1577年の播磨平定戦では、黒田官兵衛と共に秀吉を補佐し、播磨国の平定に尽力しました。

7. 黒田官兵衛との関係

半兵衛は、黒田官兵衛(黒田孝高)と共に秀吉の軍師として活躍しました。二人は互いに尊敬し合い、協力して秀吉の天下統一に貢献しました。特に、官兵衛が荒木村重に捕らえられた際、半兵衛は彼の救出に尽力しました。このエピソードは、二人の友情を示すものとして広く知られています。

8. 病没

1579年、半兵衛は播磨国三木城の包囲戦(三木合戦)中に病に倒れ、36歳の若さで亡くなりました。彼の死は、秀吉にとって大きな損失でした。半兵衛の死後、秀吉は彼の功績を称え、その遺族を厚く遇しました。

9. 人物像と評価

竹中半兵衛は、その卓越した知略と戦術で名を馳せた武将です。彼は、戦場での勇猛さだけでなく、戦略的な思考や人々をまとめる力にも優れていました。また、彼は私利私欲に囚われず、常に主君や仲間を思いやる人物としても知られています。半兵衛の死後、彼の功績は後世に語り継がれ、多くの人々に尊敬されています。

10. 後世の評価と伝説

竹中半兵衛は、その知略と人格から「今孔明」とも称され、後世に多くの伝説や逸話が残されています。特に、彼の稲葉山城乗っ取りや黒田官兵衛との友情は、多くの小説やドラマ、映画の題材として取り上げられています。半兵衛は、戦国時代を代表する軍師として、今なお多くの人々に尊敬されています。

11. 家族と子孫

竹中半兵衛の家族については、詳細な記録が残っていませんが、彼には息子の竹中重門がいました。重門は、父の死後も秀吉に仕え、その功績を称えられました。竹中家は、江戸時代にも存続し、旗本として徳川幕府に仕えました。

12. 墓所と記念碑

竹中半兵衛の墓所は、岐阜県垂井町の禅幢寺にあります。禅幢寺は、半兵衛の菩提寺として知られ、彼の遺徳を偲ぶ多くの人々が訪れます。また、岐阜県関ヶ原町には、半兵衛の功績を称える記念碑が建立されています。

以上、竹中半兵衛の生涯とその事績について詳しく説明しました。竹中半兵衛は、その卓越した知略と人格で、戦国時代を代表する軍師として名を残しました。彼の功績は、今なお多くの人々に尊敬され、語り継がれています。